FINALE

Anton Bruckners Achte Symphonie, WAB 108, ist Bruckners letzte vollendete Symphonie und besteht aus den vier Sätzen Allegro moderato, Scherzo. Allegro moderato, Adagio. Feierlich langsam, doch nicht schleppend sowie Finale. Feierlich, nicht schnell – entgegen dem Prinzip der klassischen Symphonie sind hier der langsame Satz und das Scherzo vertauscht, wie dies übrigens auch der von Bruckner verehrte Ludwig van Beethoven (1770–1827) in seiner neunten Symphonie tat. Mit durchschnittlich rund achtzig Minuten Länge handelt es sich um Bruckners längste Symphonie und die erste Symphonie eines solchen monumentalen zeitlichen Ausmaßes überhaupt.

Ein langer Weg zur finalen Fassung

Anton Bruckner notierte unter der Partiturskizze seiner achten Symphonie vom 10. August 1885 den Vermerk: „Halleluja!“ Ein wahres Wort angesichts dieses Werks. Bruckner selbst muss den Wert seiner Komposition erkannt haben, schrieb er doch wenige Tage später an Franz Schalk (1863–1931) in Grundlsee: „Soeben ist die achte Sinf. fertig in der Scitze (leider.) Das Finale ist der bedeutendste Satz meines Lebens.“ (16. August 1885)

Zwei Jahre später meldete Bruckner dem Münchner Hofkapellmeister Hermann Levi (1839–1900) an seinem Geburtstag (4. September 1887) aus St. Florian, nachdem er drei Jahre (Sommer 1884 bis Sommer 1887) an der Vollendung der Erstfassung seiner Achten gearbeitet hatte: „Halleluja! Endlich ist die Achte fertig und mein künstlerischer Vater muss der erste sein, dem diese Kunde wird […]. Zuerst – möchte ich Euer Hochwolgeboren bitten um die Aufführung der achten; dann post festum möchte ich Sr Majestät den Kaiser bitten um Annahme der Dedication, dann erst hat mir Hans Richter versprochen (weil ihm mein Plan gefällt) wird er zu Militärzwecken ein Concert geben, d.h. wenn der Kaiser die Dedication annehmen soll.“

Doch Levi sah sich nach Erhalt der Partitur außer Stande, das Werk aufzuführen und schrieb am 30. September 1887 aus München ratlos an Joseph Schalk (1857–1900): „Ich weiß mir nicht anders zu helfen, ich muß Ihren Rath, Ihre Hülfe anrufen: Kurz gesagt: Ich kann mich in die 8te Sinfonie nicht finden, und habe nicht den Muth sie aufzuführen. […] Tagelang habe ich studirt, aber ich kann mir das Werk nicht zu eigen machen. Fern sei es von mir, ein Urtheil aussprechen zu wollen – es ist ja sehr möglich, daß ich mich täusche, daß ich zu dumm oder zu alt bin – aber ich finde die Instrumentation unmöglich und was mich besonders erschreckt hat, ist die große Aehnlichkeit mit der 7ten, das fast Schablonenmäßige der Form. […] Was nun thun! Mir graust es, wenn ich daran denke, wie diese Nachricht auf unseren Freund wirken wird! […] Bitte schreiben Sie mir gleich, wie ich mich Bruckner gegenüber verhalten soll. Wenn es damit abgethan wäre, daß er mich für einen Esel, oder was noch schlimmer, für einen Treulosen hielte, so wollte ich mir dies ruhig gefallen lassen. Aber ich fürchte Schlimmeres, fürchte, daß ihn diese Enttäuschung ganz niederbeugen wird! […] Helfen Sie mir, ich bin ganz rathlos!“ – Tatsächlich schrieb Levi an Bruckner: „Also: es ist mir unmöglich, die 8te in dieser Form zur Aufführung zu bringen. Ich kann sie mir nicht zu eigen machen! […] Ich habe Stunden, ja tagelang über der Partitur gesessen, aber ich bin dem Werke nicht näher gekommen. […] Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß mir plötzlich alles Verständniß für Sie abhanden gekommen s[ein] sollte, bin vielmehr geneigt anzunehmen, daß in den letzten Jahren der Isolirung und des fortwährenden Kampfes mit der Welt Ihr Sinn für Schönheit und Ebenmaß und Wohlklang sich einigermaßen getrübt habe. […] Verlieren Sie nicht den Muth, nehmen Sie Ihr Werk noch einmal vor, berathen Sie sich mit Ihren Freunden, mit Schalk, vielleicht läßt sich durch eine Umarbeitung viel erreichen.“

Und es trat ein, was Levi in seinem Brief an Schalk befürchtet hatte: Bruckner war von seinem Vertrauten schwer enttäuscht, machte sich offenbar aber dennoch sofort an die empfohlene Umarbeitung seiner Achten Symphonie. Bereits am 20. Oktober 1887 schrieb Bruckner an Levi, dass „das Möglichste geschehen [wird]“. Und am 27. Februar 1888 teilte Bruckner mit:„Freilich habe ich Ursache, mich zu schämen – wenigstens für dießmal – wegen der 8ten. Ich Esel!!! Jetzt sieht sie schon anders aus.“

1890 – drei Jahre nach Vollendung der Erstfassung – lag schließlich endlich eine Zweitfassung seiner Achten Symphonie vor. Nach dieser Revision wandte sich Bruckner in einem Brief (14. März 1890) an Kaiser Franz Joseph I. (1830–1916) und ersuchte um die Annahme der Widmung, der Kaiser nahm diese an, erschien später aber dennoch nicht bei der Uraufführung. Durch die hochkarätige Widmung wagte Hans Richter (1888–1976), der wenige Jahre zuvor noch mit der Wiener Erstaufführung der Siebten Symphonie, WAB 107, in Wien beim Publikum durchgefallen war, erneut die Erstaufführung einer Bruckner-Symphonie in Wien. Und er wurde für den Mut belohnt! Noch in seinem Nachruf äußerte sich Musikkritiker Theodor Helm (1843–1920) in der Neuen Musikalischen Presse vom 18. Oktober 1896: „Wohl auf dem Gipfel seines Ruhmes stand der 1891 zum Ehrendoctor der Wiener Universität ernannte Meister am 18. December 1892, als seine übermächtig grosse achte Symphonie (die dritte in C-moll geschriebene) nicht nur das Programm eines hiesigen philharmonischen Concertes ganz allein ausfüllte, sondern auch die zahlreichste, andächtigste Hörerschaft herbeizog und von dieser mit enthusiastischer Begeisterung aufgenommen wurde.“

Ein langer Weg zur Uraufführung

Nach Bruckners Revision von 1890 war zunächst eine Uraufführung durch den 28jährigen Levi-Schüler Felix Weingartner (1863–1942), der zu diesem Zeitpunkt als Hofkapellmeister in Mannheim wirkte, angedacht. Doch Weingartner verschob die für 1891 terminierte Premiere zwei Mal kurzfristig und teilte Bruckner schließlich am 9. April 1891 mit, dass er sich aufgrund der „äussern Umstände“ – bedingt durch seinen Wechsel nach Berlin – außer Stande sehe, diese aufzuführen. Seinem Lehrer Levi vertraute Weingartner allerdings in einem Brief vom 8. April 1891 an: „Bruckner konnte ich leider nicht mehr aufführen. Die Symphonie bietet derartige Schwierigkeiten dass ich die notwendigen Proben nicht mehr herausbrachte, Wir hatten neue Tubisten, die für diese Instrumente nicht eingespielt waren. Nibelungen geben wir ja nicht mehr! resp. können nicht! Mit diesen Tubisten hatte ich bereits 3 Specialproben gehalten, ohne ein einigermassen erträgliches Blasen erzielen zu können. Die Arbeit wäre, da jetzt fast jeden 2ten Tag große Oper nicht mehr zu überwinden gewesen. Ich habe B. in einer langen Depesche die Verhältnisse klargelegt. Er scheint einsichtsvoll zu sein und wird ihm insoweit kein Schade erwachsen als Richter sie in London sofort aufführen will. Die Klangwirkung der VIII. Symphonie ist leider oft eine beleidigend rohe und decken die Gedanken die aufgewandte Masse nicht.“

Bruckner hatte offenbar schon geahnt, dass diese Mannheimer Aufführung nicht stattfinden werde, schrieb doch Hugo Wolf Mitte Januar 1891 in einem Brief: „Er [Anm. d. Verf. SP: Bruckner] glaubt an keine Aufführung in Mannheim, wie er denn auch entschlossen ist, im Falle einer Aufführung derselben fern zu bleiben.“ (Brief an Oskar Grohe vom 14. Januar 1891)

Eine Münchner Aufführung konnte aufgrund eines befürchteten Choleraausbruchs ebenfalls nicht stattfinden, so strebte Bruckner eine Uraufführung in Wien an. Und so wurde am 18. Dezember 1892 – unter dem Titel, so verrät es das Plakat der Philharmonischen Concerte – Bruckners Symphonie in C-Moll, Nr. 8 (Sr. k. u. k. Apost. Majestät Kaiser Franz Josef I. gewidmet) im Großen Saal des Wiener Musikvereins von den Wiener Philharmonikern unter Dirigent Hans Richter als „4tes Abonnement-Concert“ uraufgeführt. Am Ende jedes Satzes wurde der gleichermaßen kränkliche wie überwältigte Komponist auf das Podium gerufen und erhielt am Ende des Konzertabends drei Lorbeerkränze, eine davon von Widmungsträger Kaiser Franz Joseph I. Für Bruckner war dies der größte Erfolg seines Lebens und markiert den „Triumph“ über seine hartnäckigen Kritiker in Wien, selbst wenn am Ende jedes Satzes einige konservativere Zuhörer:innen den Saal verlassen haben sollen. Selbst Eduard Hanslicks (1825–1904) Kritik fiel weniger negativ aus als bei früheren Symphonien, er schrieb: „Diese neueste hat mich, wie Alles, was ich von Bruckner’schen Symphonien kenne, in Einzelheiten interessirt, als Ganzes befremdet, ja abgestoßen. Die Eigenart dieser Werke besteht, um es mit Einem Worte zu bezeichnen, in der Uebertragung von Wagner’s dramatischem Styl auf die Symphonie.“ (Neue Freie Presse, 23. Dezember 1892).

So schrieb auch Komponist und Kritiker Hugo Wolf (1860–1903) nach der Wiener Uraufführung der achten Symphonie, die er auch „ein Wunderwerk non plus ultra“ (Brief an Oscar Grohe, März 1892) nennt, an seinen Freund, den Universitätsmusikdirektor Tübingens Emil Kauffmann (1836–1909): „Noch muß ich über ein Ereignis berichten, das in den Annalen Wiens einzig dasteht. Es betrifft die 8. Symphonie Bruckners. Dieselbe wurde als einzige Nummer des 4. Philharmonischen Konzerts aufs Programm gesetzt. Nicht einmal eine einleitende Ouverture wie bei der Aufführung der 9. Beethovenschen ging der Symphonie voran. Allerdings hat Bruckner dieses Werk unserem Kaiser gewidmet, und dieser Umstand mag wohl auch zu jener Ausnahme beigetragen haben … Diese Symphonie ist die Schöpfung eines Giganten und überragt an geistiger Dimension, an Fruchtbarkeit und Größe alle anderen Symphonien des Meisters. Der Erfolg war trotz der unheilvollsten Kassandrarufe, selbst von Seite Eingeweihter, ein fast beispielloser. Es war ein vollständiger Sieg des Lichtes über die Finsternis und wie mit elementarer Gewalt bracht der Sturm der Begeisterung aus, als die einzelnen Sätze verklungen waren. Kurz, es war ein Triumph, wie ihn ein römischer Imperator nicht schöner wünschen konnte. Mit welchen Gefühlen mag wohl ‚Meister‘ Brahms in der Direktionsloge dem Werke und der zündenden Wirkung gefolgt sein! Ich möchte nicht um alle Schätze Indiens in seiner Haut gesteckt haben.“ (26. Dezember 1892)

Aber genau dieser Johannes Brahms (1833–1897) soll laut Mitteilung eines Zeugen nach der Aufführung den Ausspruch getan haben: „Bruckner ist doch ein großes Genie.“ Brahms hatte sich wenige Jahre zuvor in einem Brief an die Komponistin und Kunstmäzenin Elisabeth von Herzogenberg (1847–1892) noch zu Bruckner, dessen Partituren von Siebter und Achter Symphonie sowie ein Klavierauszug des Te Deum, WAB 45, sich in seinem Nachlass fanden, geäußert: „Alles hat seine Grenzen. Bruckner liegt jenseits, über seine Sachen kann man nicht hin und her, kann man gar nicht reden. Über den Menschen auch nicht. Er ist ein armer verrückter Mensch, den die Pfaffen von St. Florian auf dem Gewissen haben. Ich weiß nicht, ob Sie eine Ahnung davon haben, was es heißt, seine Jugend bei den Pfarren verlebt zu haben= Ich könnte davon und von Bruckner erzählen.“ (12. Januar 1885) Bruckner wiederum soll – so berichten Max Auer (1880–1962) und Ernst Décsey (1870–1941) – gegenüber Theodor Helm geäußert haben: „Er ist der Brahms – allen Respekt! – ich bin der Bruckner; meine Sachen sind mir lieber.“ Und ein anderes Mal: „Wer sich durch die Musik beruhigen will, der wird der Musik von Brahms anhängen; wer dagegen von der Musik gepackt werden will, der kann von jener nicht befriedigt werden.“

Monumentales Finale

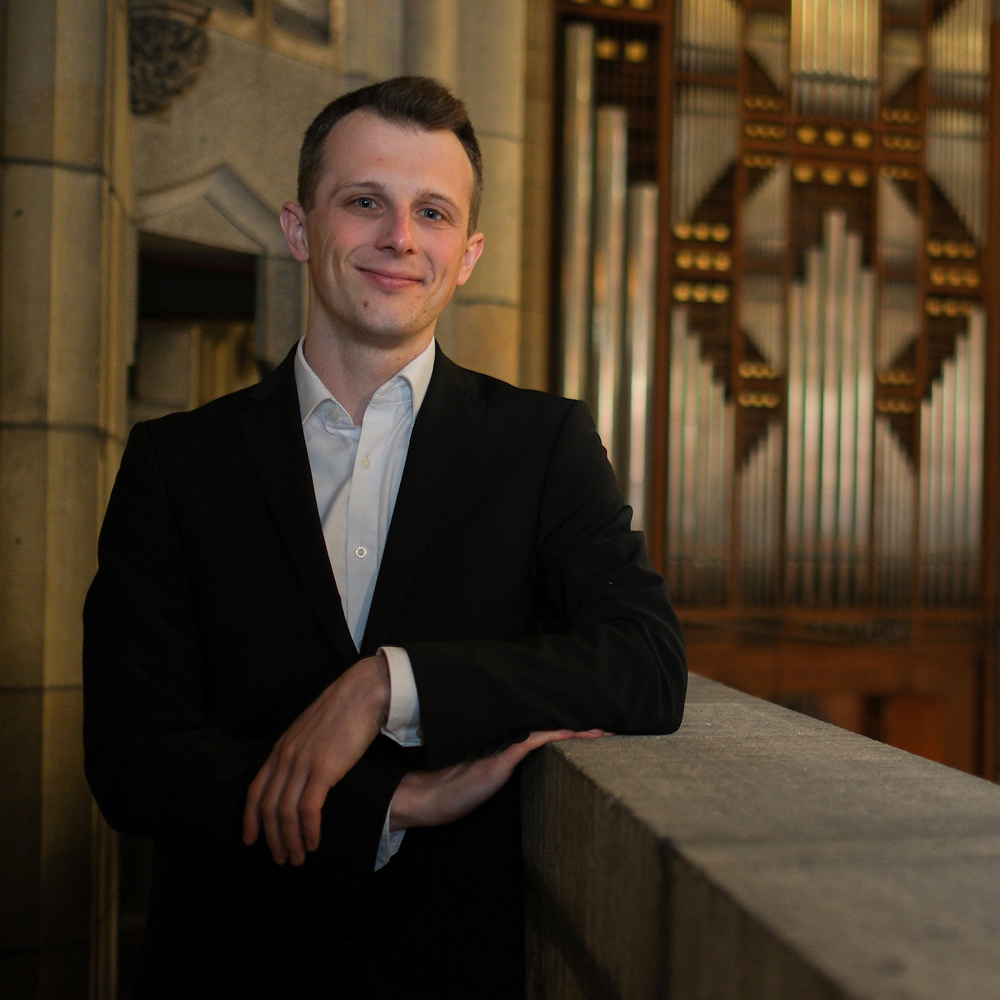

Dommusikassistent Gerhard Raab musizierte das monumentale Finale in einer Transkription von Erwin Horn (*1940).

Wie bei der Vierten Symphonie, WAB 104, hatte Bruckner poetische und aufführungspraktische Erläuterungen verfasst und seinen Studierenden an der Universität gar viel über den Inhalt berichtet – für das von Dommusikassistent Gerhard Raab musizierte Finale hatte er als Bild die 1884 in Skierniewice stattgefundene Drei-Kaiser-Treffen (Deutschland, Österreich und Russland) vor Augen, wie er gegenüber Felix Weingartner in einem Brief vom 27. Januar 1891 – nach seiner Frage „Wie geht es der achten? […] Wie klingt sie?“ ausgeführt hat: „Unser Kaiser bekam damals Besuch des Czaren in Olmütz; daher Streicher: Ritt der Kosaken; Blech: Militärmusik; Trompeten: Fanfaren, wie sich die Majestäten begegnen. Schließlich alle Themen; (komisch), wie bei Tannhäuser im 2. Akt der König kommt, so als der deutsche Michel von seiner Reise kommt, ist Alles schon in Glanz. Im Finale ist auch der Todtenmarsch u dann (Blech) Verklärung.“ Weingartner selbst hatte sich zu dieser Beschreibung Bruckners gegenüber Levi geäußert: „Der letzte, den er mir selbst in seiner naiven Weise als Schilderung der Begegnung des oesterreichischen Kaisers mit dem Czaaren in Olmütz schilderte scheint mir etwas „wüscht“, doch will ich nicht urteilen, bevor ich es gehört.“

In der Forschungsliteratur werden diese Äußerungen Bruckners zu seiner Achten aber auch immer wieder im Kontext der Annäherung Bruckners an einen vermeintlichen Zeitgeschmack gedeutet, sodass diese Kontextualisierung Bruckners letztlich eines der vielen Mysterien und Geheimnisse bleiben wird, die sich um den Ansfeldner Komponisten ranken. Sehr geschickt waren diese Erläuterungen strategisch allerdings nicht, zumal Bruckner gegenüber seinem „berufene[n], autorisirte[n] Biograph[en]“ August Göllerich (1859–1923) betont haben soll: „Meine Achte ist ein Mysterium!“

Kein Mysterium ist hingegen, dass Dommusikassistent Gerhard Raab mit seinem Matineekonzert ein musikalisches Feuerwerk zum FINALE der domorgelsommerlinz24-Saison zündete. Applaus für diese Achte am Achten!

Stefanie Petelin

Compare Fibre/unsplash.com/Unsplash License (modifiziert) (Sujet) | Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin (Konzertfotos)